Au cours des années 1990, la presse se livrait quelquefois à un petit jeu consistant à présenter, en première page, une photographie prise dans un environnement rural très pauvre : paysage de maigre végétation parcouru par une route défoncée ou un chemin de terre, où les gens ont la vie dure ; groupe de femmes s'approvisionnant à la fontaine ; enfants faisant à pied un trajet interminable pour se rendre à l'école. La photo était accompagnée d'une question : « Où est donc ce village ? ».

Des enfants se rendent à l'école. Lieu non précisé de la banlieue d'Istanbul. Photo Zaman, 9 septembre 1998

La réponse venait en page intérieure : ce village est Istanbul. « Le sud-est est à Istanbul », affirmait un titre de Zaman en octobre 1997. Sur l'une des photos de l'article, une femme en fichu et en tenue de paysanne fait la lessive dans des bassines en plastique, sur un fourneau de plein air ; sa maison est un simple cube d'agglos, recouvert de tôles ondulées ; à côté, une cabane rudimentaire faite de bâches de nylon tendues sur des planches, un abri pour le bois, et deux barils pour l'eau. Sur une autre photo, des gamines transportent des sacs, sur fond de petits immeubles en construction, dans un paysage sans végétation, sans urbanisme ni voirie. C'est l'autre visage d'Istanbul : « Nous n’attendions pas grand chose de notre vie ici. Ou bien nous mourions à cause de la guerre (terör), ou bien nous partions. Le soir, nos enfants tremblent de froid. L’hiver, nous ne trouvons rien pour nous chauffer, sauf du papier ou de petits bouts de bois que les enfants rapportent en rentrant de l’école. »

Dans un autre reportage sur le quartier de Maltepe (banlieue est) publié un an plus tard, Zaman répondait à nouveau sans ambages à la même question : « Il n'y a pas de différence entre Istanbul et l'Est » ; les enfants sont dans des classes de 70 à 100 élèves, ou alors ils travaillent (Zaman, 9 septembre 1998).

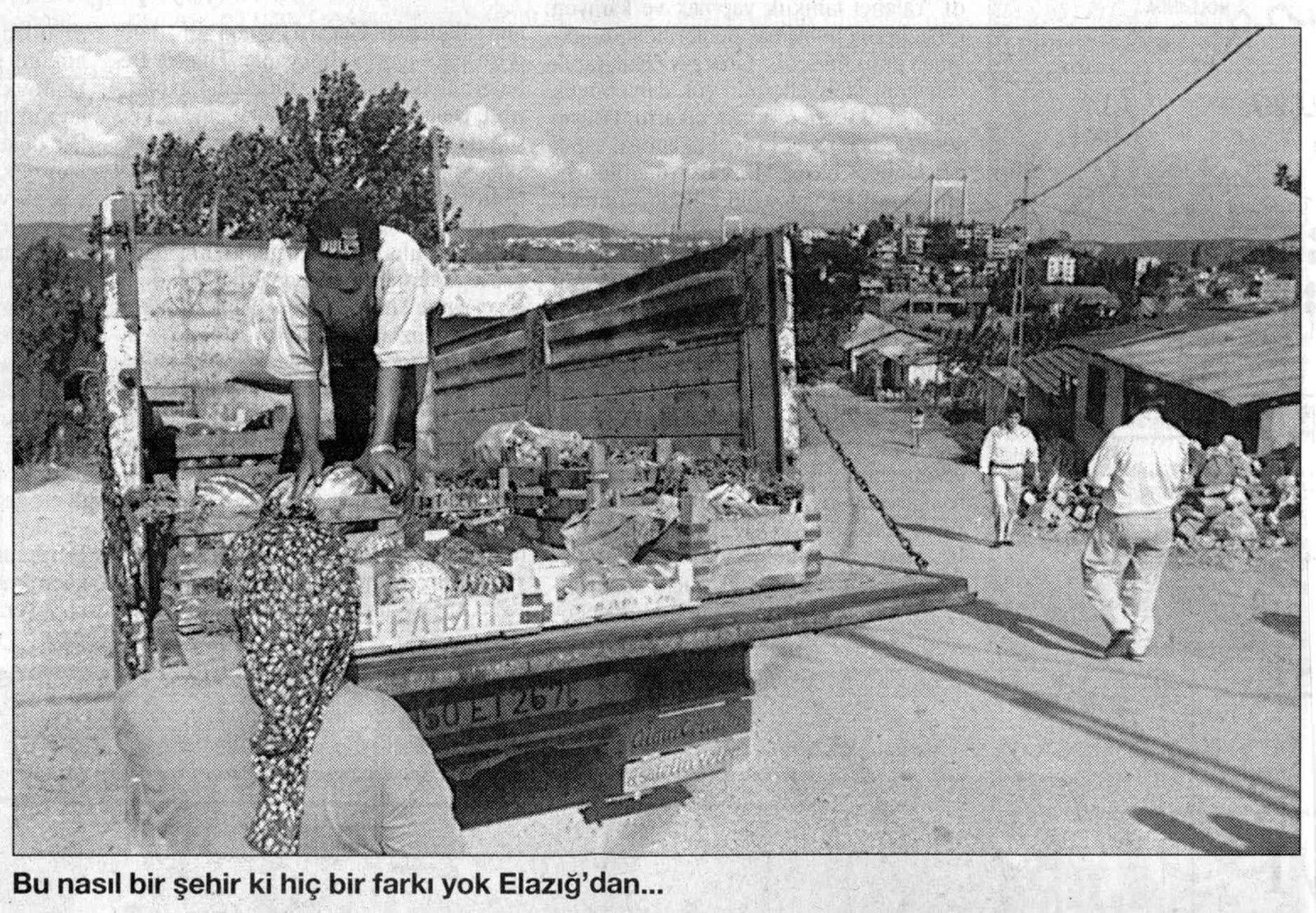

L'Anatolie à Istanbul. Photos Selahattin Sevi pour Zaman, 10 octobre 1997

C'était l'époque de la prise de conscience. L'Anatolie s'installait en ville. Des foules de migrants grossissaient Istanbul de jour en jour. On ne les a pas vus tout de suite : ils ont d'abord peuplé les gecekondu (zones d'habitat précaire et illégal) des périphéries inaccessibles, ils venaient rarement au centre, encore moins dans les quartiers bourgeois. On les voyait pourtant, à condition d'être attentif, sur les chantiers de construction, en équilibre sur des échafaudages précaires, montant le béton dans de vieux bidons d'olives, sur le dos. C'est une époque où il n'y avait ni grue ni monte-charge sur les chantiers : les hommes de peine venus d'on ne sait où y suffisaient.

Dans les rues du centre, à Beyoğlu, on ne les voyait que les jours de fête, lorsque les transports sont gratuits. On les reconnaissait à leurs chaussures crottées, comme s'ils venaient effectivement de la campagne. C'est que la rue asphaltée était chose inconnue dans leurs banlieues ; ils venaient visiter, étonnés, ces quartiers qui devaient leur sembler étrangers. Dans les quartiers périphériques, la mer semblait aussi lointaine qu'à Ankara. Le dimanche, à la belle saison, ils venaient la contempler en famille, se pressant sur les rives du Bosphore à Tophane ou Üsküdar. Lorsqu'ils avaient un peu d'argent, ils s'offraient, exceptionnellement, un tour en bateau.

Mais on voyait aussi des gens littéralement perdus, des familles sans toit errer dans les rues, prostrées sur les trottoirs, des femmes, des jeunes filles, un enfant dans les bras, enveloppé dans une couverture, n'osant même pas mendier. Des hommes nous accostaient en nous racontant des histoires pathétiques. Grâce à l'histoire spécifique d'Istanbul et aux vagues de « nettoyage ethnique » du XXe siècle, des quartiers entiers de Beyoğlu, anciennement grecs ou arméniens, étaient à l'abandon et les plus chanceux des immigrants avaient trouvé là des squats commodes, à Tarlabaşı ou Fındıklı, à proximité immédiate du centre et de ses possibilités de travailler.

Cette population nouvelle a été remarquée par les Stambouliotes, qui se sont sentis « envahis » et se trouvaient incommodés d'entendre les sons et les accents de l'est dans leurs rues. Et lorsque la guerre au sud-est s'est intensifiée, au début des années 1990, la presse ne pouvait plus faire semblant de ne pas voir ces vagues migratoires s'échouer sur la Ville, dont certains quartiers étaient désormais kurdes et/ou alévis. Istanbul devenait une ville anatolienne, l'Anatolie était en ville, la Ville absorbait l'Anatolie : les noms de quartiers tels que Gaziosmanpaşa (ou, familièrement, « Gazi »), Okmeydanı, Ümraniye ou Sarıgazi allaient devenir familiers, sous l'appellation commune de varoş (prononcer « varoch »), les faubourgs. Puis, le nom de « Gazi » allait éclater comme une bombe en mars 1995, avec ses vingt-trois morts.

En 1996, par exemple, Berat Güncikan publie un reportage dans Cumhuriyet sur les enfants des quartiers pauvres et lointains. Un jeune étudiant alévi kurde qui témoigne de ses conditions de vie exige l'anonymat car, dit-il, « vivre dans ce quartier vous stigmatise ». La légende d'une des photos est ainsi formulée : « Quelle ville ! Il n'y a aucune différence avec Elazığ! » Au premier plan, un marchand ambulant propose ses pastèques sur la benne d'une camionnette. Le long de la ruelle que ne parcourt aucune voiture, un alignement de bicoques sans étage a poussé parmi des tas de moellons et une végétation naissante. Ce n'est pas un bidonville, mais c'est la pauvreté, tout près du pont sur le Bosphore dont les piles, visibles à l’arrière-plan, ont été intégrées dans le champ de l'image pour authentifier le lieu de prise de vue (Cumhuriyet, 27 août 1996).

« On peut vivre à Istanbul sans jamais voir Taksim » : en mai 1996, Yeni Yüzyıl fait découvrir à ses lecteurs une pauvreté saisissante. A Bagcılar, dans la banlieue ouest, une famille d'Eruh (département de Siirt) qui a fui la guerre dix mois auparavant, vit avec onze enfants dans une pièce humide. Ils n'ont pas de meubles, sauf un vieux réfrigérateur. Le père gagne 32 millions de lires par mois comme homme de peine, tout juste de quoi payer le loyer et nourrir les enfants de pain, vingt pains par jour. « Au village, disent-ils, on avait tout ce qu'il nous fallait ; on n'achetait jamais rien, ni viande, ni fruits, ni légumes, ni bois... » (Milliyet, 14 septembre 1998).

Sarıgazi, ville kurde oubliée

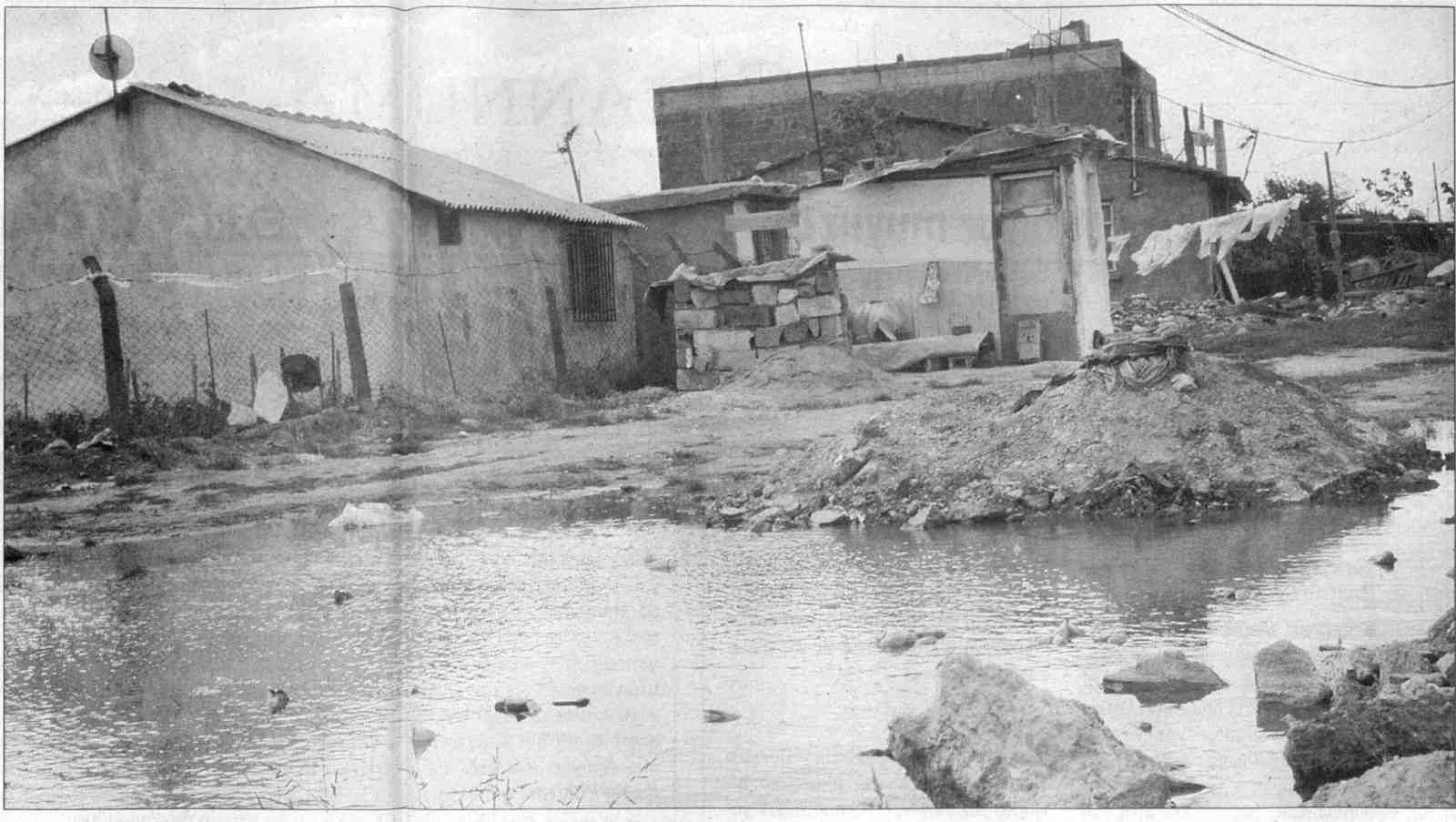

Sarıgazi est une de ces banlieues située à une vingtaine de kilomètres à l'est du Bosphore. Dans les années 1990, c'était encore un amas assez confus de maisons basses et de petits immeubles disséminés dans la gadoue, au milieu de gecekondu construits majoritairement par des Kurdes et/ou alévis, une sorte de Gaziosmanpaşa de l'est, qui était, disait-on, sous contrôle du PKK et du mouvement d'extrême-gauche DHKPC, et « dangereux de nuit ».

Le centre de Sarıgazi en 1993. Photo extraite du site http://www.cekmekoyhaber.com.tr/Haberdetay.aspx?hid=582

En 1997, Celal Başlangıç, alors reporter à Radikal, a publié une longue enquête sur ce lieu, à l'occasion de la première Fête de la culture et des arts de Sarıgazi (Celal Baslangıç, « Orda bir varoş uzakta », Radikal, 16-18 septembre 1997).

La fête se déroule dans le « parc Nazım Hikmet », qui vient d'être inauguré. Le maire Fikret Şahin s'amuse à dire : « J'ai vécu à Büyükada, il y a là un parc Kenan Evren [le général putschiste de 1980], c'est un nom qu'on ne devrait donner qu'aux prisons ! Nous devrions donner partout des noms qui correspondent à une culture brillante ! ». Fikret Şahin est affilié au CHP, le parti kémaliste institutionnel. Mais, dit-t-il, son parti ne s'intéresse pas à leurs problèmes. Au contraire, le lieu de la fête est entouré de stands des partis pro-kurdes et de la gauche socialiste d'alors, l'ÖDP, le HADEP, l'EMEP, le SIP.

En 1997, Sarıgazi comptait environ 150 000 habitants, contre 20 000 en 1992. « Dans le Grand Istanbul, explique le maire, sur quinze millions d'habitants, douze à treize vivent en varoş. Est-ce que l’avenir d’Istanbul se vit dans les deux à trois millions de citadins, ou parmi les douze millions d'habitants des varoş ? Pourtant, on n’y trouve rien du strict nécessaire : équipements, école, culture… La commune voisine, Sultançifliği, a connu la même explosion démographique en passant de 10 000 habitants en 1994 à 70 000 actuellement [1997]. Presque tous les habitants sont venus lors de l’évacuation de leurs villages. Ils étaient on ne peut plus loin de la vie citadine… »

Hasan Nacar, le muhtar du quartier « Inönü » de Sarıgazi, est venu à Istanbul à la suite du massacre des alévis de Maraş (1978) ; il ironise en montrant son instrument de travail : « Voici la seule chose que l’État nous a donnée : le tampon ! un cadeau de 26 grammes ! Les gens vivent dans des conditions très difficiles. Pas d’argent pour le charbon : ils brûlent du carton. Aucune embauche. Et l’immigration continue très rapidement. » Les infrastructures sont inexistantes. Par exemple, poursuit Celal Başlangıç, la population creuse souvent elle-même des égouts, « petit à petit, à sa façon, collectivement » ; ce système d'assainissement sans contrôle pollue les barrages des environs ; il faudrait une station d'épuration mais rien n'est en vue. Et comme les maires de Sarıgazi et Sultançifliği sont au CHP, les problèmes sont sans fin avec la gouvernance Refah du Grand Istanbul et son maire R.T. Erdoğan. Dix mille foyers de Sultançifliği, soit 70 000 personnes, n'ont pas l'eau courante et dépendent des transports d’eau par camion.

Selon Fikret Şahin, Sarıgazi dans son ensemble est une critique vivante de la gestion municipale d'Erdoğan. Les maires des banlieues ne sont même pas entendus : parce qu'ils ne sont pas au Refah, « ils n'obtiennent pas de rendez-vous à la mairie du Grand Istanbul et on les envoie à la municipalité de Kadıköy [qui est CHP] ».

La situation de l'enseignement est désastreuse. Celal Başlangıç décrit quelques cas : Mehmet, venu un an plus tôt de Bitlis, a quatre enfants âgés de 4 mois à 13 ans, dont deux fillettes. Aucun n’est allé à l’école à Bitlis, faute d’argent. A Sarıgazi, il a voulu scolariser ses filles, mais l’inscription coûte huit millions, qu’il ne peut pas payer car il ne travaille jamais plus de quelques jours d'affilée. « Les gens savent bien que l'école, c'est important, affirme le maire, mais comment payer les charges ? » La municipalité de Sarıgazi n'a pu aider que 600 familles, pour l'achat du petit matériel et des tabliers obligatoires.

Ali, 15 ans, témoigne également. Il est venu de la région de Tunceli avec sa famille en 1992, car son village a été incendié. D'abord réfugiés chez des parents, à sept dans une pièce, à Ovacık, ils sont repartis « sans même une couverture », pour Tunceli, le chef-lieu, laissant derrière eux leurs noyers bien-aimés, les animaux, les vêtements, avant de faire le saut jusqu'à Istanbul, grâce à un oncle. A dix ans, Ali n'était encore jamais allé à l'école, celle du village ayant été fermée en raison du « terrorisme ». L’école est chère et source de dépenses, il faut gagner de l'argent mais pour cela longtemps traîner au « café des chômeurs ». Ali se retrouve commis en confection. Son salaire est maintenant le seul revenu de la famille, alors que le loyer se monte à sept millions. « Depuis 1990, conclut Celal Başlangıç, c’est la même histoire pour des milliers d’Ali, venus de Tunceli, Ovacık, Bingöl et surtout Kığı, mais aussi de 80 départements de Turquie, comme Ordu, Giresun, Trabzon, Sıvas, Tunceli, Erzurum, Maraş. »

Toujours à Sarıgazi, un directeur d’école assure qu'il n’arrive même pas à obtenir un million des familles pour payer les droits d'inscription (environ cinq dollars à l'époque). « Est-ce que je devrais refuser d'accueillir les enfants ? L’école a des dettes, pour l’eau, l’électricité, je n’ai pas d’argent pour repeindre, pour remplacer les vitres cassées. L’État nous subventionne uniquement pour le charbon. A Sarıgazi la population n'est officiellement que de 22 000 habitants ; aussi le nombre d’écoles est en rapport : quatre seulement. D’où des classes de 150 à 170 élèves ! »

Le maire lui-même témoigne à ce sujet. Il est originaire de Pülümür, près de Tunceli. Lorsqu'il est entré à l'université pour devenir instituteur, 138 jeunes de l'arrondissement, qui comptait alors moins de 10 000 habitants, y sont entrés la même année. « Or cette année, seulement dix-sept jeunes de Sarıgazi sont entrés à l’université. Dix-sept jeunes pour 150 000 habitants… » Le quartier Inönü, qui regroupe 40 % de la population de Sarıgazi, n’a pas d’école du tout. Les familles n’ont pas d’argent pour le ramassage scolaire, et les enfants doivent marcher trois à quatre kilomètres par jour pour aller à l’école.

Le reste est à l'avenant : même Ümraniye, chef-lieu de l'arrondissement (ilçe), n’a ni palais de justice, ni hôpital. Pour obtenir un document administratif, il faut venir dès cinq heures du matin pour faire la queue. L’hôpital le plus proche est à Haydarpaşa, à 25 km.

Le secrétaire général du Parti de la liberté et de la solidarité (ÖDP) de Sarıgazi évoque les problèmes psychologiques, le découragement de ceux qui viennent de l’est. Ils ont tout vendu, souvent tout abandonné, pour venir à Istanbul. Ils comptaient sur la solidarité. Ils se rendent compte qu’Istanbul n’était pas le bon choix, tombent dans le piège du hemşehrilik (associations de personnes de même origine géographique), et s’opposent les uns aux autres : oppositions régionales, confessionnelles (alévis contre sunnites), partisanes.

Dans de telles conditions, la fête de Sarıgazi, malgré le manque de moyens, est une vraie fête. « Oh, pas comme une fête à Marmaris ! » : au cinéma de plein air, on s'assoit sur des planches disposées sur des briques. Ce soir-là, on projette Le Troupeau de Yılmaz Güney, film pathétique, auteur connu et adoré, héroïsé dans le sud-est, même dans les parties les plus pauvres de la population, un film qui expose aux spectateurs leurs propres problèmes... C'était la première séance de cinéma en ces terres. En temps ordinaire, pour voir un film ailleurs qu'à la télé, il fallait aller à Kadıköy, à 35 kilomètres, et payer un million la séance.

Le "cinéma" de Sarıgazi en 1997. Photos Ali Kemal Erdem, Radikal, 16 septembre 1997

Le second jour de la fête, Celal Başlangıç décrit l'atelier de dessins pour enfants, et le fonctionnement d'un poste sanitaire provisoire, où des dentistes passent les enfants en revue et distribuent des brosses à dents, et où l'on propose la circoncision gratuite. Le maire et l'équipe municipale ont une ferme volonté : les banlieues ne doivent pas devenir des « impasses culturelles ». Des écrivains sont venus, le chanteur kurde alévi Ferhat Tunç s'est produit devant 15 000 personnes.

La fête de Sarıgazi, 1997, photographiée par Ali Kemal Erdem, Radikal, 17 septembre 1997

Peurs

Cette Anatolie qui a poussé dans la Ville est devenue la Ville d'aujourd'hui. Le maire de Sarıgazi avait raison : que cela plaise ou non, les varos sont l'avenir d'Istanbul. Voici quinze ans, cela faisait peur. Après les événements violents du premier mai 1996 à Kadıköy, marqués par la présence et l'action de groupes militarisés d'extrême-gauche, la presse s'est interrogée sur l'origine de ces jeunes. Le 2 mai, Yeni Yüzyıl a titré en manchette : « Les banlieues sont descendues en ville ! » Après celle de l'est, on observait une radicalisation de l'ouest du pays. De fait, dans Milliyet du 3 mai, Nazım Alpman constate : « L'incendie qui a ravagé Lice, Cizre, Kulp, Nusaybin voici 3-4 ans s'est propagé à Kadıköy l'autre jour ». A propos des violences commises le premier mai, qui ont tellement frappé l'opinion, il conclut que ces jeunes ont pillé parce qu'ils étaient, dans les rues du centre de Kadıköy, face à une richesse qu'ils ne connaissaient pas. « Ils ont pillé d'instinct. Ce qui s'est passé là aurait pu survenir après un match de football ou un meeting politique ». L'un des trois jeunes tués ce premier mai vivait à Içmeler, très lointaine banlieue à plus de 30 km à l'est du Bosphore ; Kemal Dogan, qualifié de « chef des milices du DHKP-C » par la police, a été appréhendé chez lui à Bağcılar, à l'est du célèbre quartier alévi de Gaziosmanpaşa ; une jeune femme soupçonnée d'avoir frappé un policier vivait à Esenler, également près de « Gazi ». En ces jours qui suivent le premier mai, c'est à Halkalı, lointaine banlieue de l'ouest, que Şenal Konukçu de Yeni Yüzyıl va enquêter. Il faudrait des informations plus fines, mais ces quelques indications tracent en pointillé une géographie où émigration, pauvreté, radicalisme politique et révolte coïncident (Milliyet, 3 et 4 mai 1996). La peur qui s'avance est celle des années 1970 et ses « territoires libérés » contrôlés par les radicaux de droite ou gauche, où l'Etat n'avait plus prise ; en ces mêmes jours, dans Zaman, la comparaison est explicite.

Pour en revenir à Sarıgazi, elle est devenue depuis une ville très densément peuplée, vivante, avec sa propre identité, un équivalent de « Gazi » sur la côte asiatique, peuplé presque exclusivement de gens de l'est et en particulier de la région de Tunceli, un quartier qui est resté alévi, et qui ne cède rien aux « fascistes » ni aux islamistes. Un quartier qui est assez souvent aussi, en conséquence, la cible de rafles de la police, comme ce 9 mars 2010, où les plus âgés ont eu l'impression de revivre le coup d'Etat de 1980.

Aux dires des témoins qui racontent leur vie à Sarıgazi sur le site eksisozluk.com/sarigazi, en 2005 encore, Sarıgazi avait l'aspect d'un village, il n'était pas rare d'y rencontrer une basse-cour, mais également d'y entendre l'explosion de cocktails Molotov. Ce sont là des clichés peut-être, mais qui traduisent une réalité.

Par exemple, la dernière édition du festival de Sarıgazi, en septembre 2014, a été troublée par l'intervention de la police, avec ses canons à eau et ses grenades à gaz, pendant la prestation du groupe Isyan Atesi (« le feu de la révolte »). Les patrouilles des forces de police, en blindés légers, sont très fréquentes et depuis les événements de Gezi, le quartier n'a guère connu la tranquillité. Les manifestations de soutien à la résistance de Kobanê, en 2014, ont été quotidiennes du 7 au 12 octobre. Sarıgazi, comme « Gazi », son symétrique à l'ouest, est de toutes les manifestations, de tous les mouvements de protestation et de révolte. Comment s'en étonner ? Ses premiers habitants avaient tout perdu dans les années 1990, leur village détruit, leur bétail abattu, leurs biens pillés. Leurs enfants n'ont pas oublié. Sarıgazi est fille de la guerre contre les Kurdes.

Les partis d'establishment de l'époque, de droite ou de gauche, ne répondaient plus du tout aux aspirations de la population, en particulier de cette population déracinée et désorientée des varos. Aucun des gouvernements de cette époque n'a cherché sérieusement à mettre fin à la guerre, qui a profondément bouleversé le pays, sa démographie, sa géographie, ses aspirations politiques, beaucoup plus rapidement et profondément que s'il s'était agi d'un exode rural classique. Elle a injecté la fièvre de la révolte dans une population désormais beaucoup plus concentrée qu'elle ne l'était au Kurdistan. L’Anatolie est en ville, définitivement, avec ses richesses et ses tensions.

Sources :

« Varoslar sehre indi ! », Yeni Yüzyıl, 2 mai 1996.

Nilüfer Narlı, Sinan Girlik, Ali Gizer « Batı'da radikallesme basladı », Milliyet, 2 mai 1996.

Nazım Alpman, « Siddetin 'genç' yüzü », Milliyet, 3 mai 1996.

Senal Konukçu, « Taksim’i görmeden Istanbul’da yasamak », Yeni Yüzyıl, 6 mai 1996.

Berat Güncikan, « Istanbul'un öteki çocukları », Cumhuriyet, 27 août 1996).

Celal Baslangıç, « Orda bir varos uzakta », Radikal, 16-18 septembre 1997.

Ömer Erbil, « Istanbul'daki Güneydogu », Zaman, 10 octobre 97.

« Istanbul Dogu’dan farksız », Zaman, 9 septembre 1998.

Etudes :

Miriam Geerse, The Everyday Violence of Forced Displacement. Community, Memory and Identity Politics among Kurdish Internal Forced Migrants in Turkey.

Thèse sous la direction de Martin van Bruinessen, Université d'Utrecht, 2010. Cette belle thèse peut être téléchargée à partir du site de la bibliothèque de l'Université d'Utrecht:

http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/191649

Robert Neuwirth, « Security of Tenure in Istanbul: The triomph of the 'self service city' », http://cn.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS.2007.CaseStudy.Tenure.Turkey.pdf

Marie Le Ray, « Stigmate politique et usages de la ressource publique : le gecekondu comme espace de mobilisation », European Journal of Turkish Studies [En ligne], 1 | 2004, mis en ligne le 01 septembre 2004, Consulté le 29 octobre 2014. http://ejts.revues.org/123

Jean-François Pérouse, « Phénomène migratoire, formation et différenciation des associations de hemşehri à Istanbul : chronologies et géographies croisées », European Journal of Turkish Studies [En ligne], 2 | 2005, mis en ligne le 15 novembre 2005, Consulté le 03 décembre 2014. http://ejts.revues.org/369

Jean-François Pérouse, « L'entrée d'Istanbul dans la guerre en Syrie ? », http://ovipot.hypotheses.org/10558

Jean-François Pérouse, « Okmeydanı, un territoire ciblé », http://ovipot.hypotheses.org/10122, 7 avril 2014.

Övgü Ülgen, « Le Déplacement forcé kurde après les années 1990 sur la

naissance d’une identité communautaire à Tarlabaşı, İstanbul », Mastère de sociologie, EHESS, 2013, sous la direction de Hamit Bozarslan. https://ehess.academia.edu/%C3%96vg%C3%BC%C3%9Clgen

N° spécial de EJTS, 2004, sous la dir. de J.F. Pérouse, Gecekondu http://ejts.revues.org/45

/image%2F0994860%2F20141208%2Fob_831762_97-10-10-ist-daki-gd-1-zam-copie-jpg)

/image%2F0994860%2F20141208%2Fob_252f72_97-10-10-ist-daki-gd-2-zam-copie-jpg)

/image%2F0994860%2F20141208%2Fob_ae0d1c_97-09-16-sarigazi-sinemasi-1-copie)

/image%2F0994860%2F20141208%2Fob_29c4f3_97-09-16-sarigazi-sinemasi-2-rd-c)

/image%2F0994860%2F20141208%2Fob_0b4ce6_97-09-16-sarigazi-sinemasi-3-rd-co)

/image%2F0994860%2F20141208%2Fob_b73a66_97-09-18-orda-bir-varoo-rd-copie-jp)

/image%2F0994860%2F20230207%2Fob_40622f_yalova-6.png)

/image%2F0994860%2F20220613%2Fob_b95aad_sans-titre-2.png)

/image%2F0994860%2F20210212%2Fob_eddd89_loup-gris-mondial.jpg)

/image%2F0994860%2F20210210%2Fob_9424f8_2020-11-25-tf-belc-ika-birgu-n.jpg)

/image%2F0994860%2F20231008%2Fob_2521fb_turquie-azerbaidjan-cavaliers.png)

/image%2F0994860%2F20231006%2Fob_a782c7_2020-11-22-hu-rriyet-daily-news.jpg)

/image%2F0994860%2F20230828%2Fob_42cbdb_ge-rard-groc-portrait.jpg)

/image%2F0994860%2F20230310%2Fob_ca6fb8_taksim-couv-copie.jpg)